日本語

要約

歩兵は、将棋(将棋)において最も多くの駒であり、単純な動きながら戦略的に極めて重要な役割を持ち、と金に昇格することでさらなる影響力を持ちます。

その特有のルールは、将棋の戦術に深みを与えます。

その名は「歩く兵士」を意味し、ゲーム内での役割を象徴しています。

日本語

歩兵将棋における役割

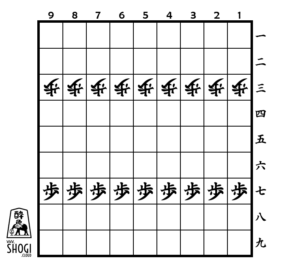

歩兵は、将棋(将棋)において基本的な駒であり、西洋チェスのポーンに相当すると考えられています。これはプレイヤーが最も多く持つ駒です。

歴史的に、歩兵は中将棋や大将棋などの古代将棋のバリアントにおいて重要な役割を果たしてきました。

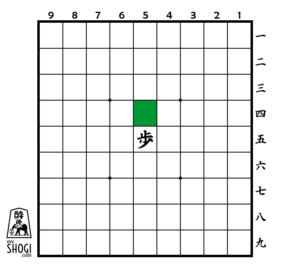

歩兵の動きは、一歩前に進むのみで、後退することはできません。

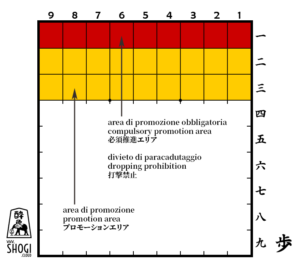

相手陣の三段目または二段目に到達すると、と金へ昇格でき、金将のような動きが可能になります。

相手陣の最終段に到達すると、昇格は必須となります。

歩兵は攻撃の布石として、また囲いを形成する防御の要として重要な駒です。

と金への昇格は戦局において大きな脅威となり、金将の動きに加えて前線での影響力を持ちます。

歩兵の打ち込み(うつ)は、相手の動きを制約する攻撃的な戦術を生み出します。

将棋(将棋)の独特なルールとして、「二歩」があり、同じ列に未昇格の歩兵を二枚配置することが禁止されています。

また、新たに打った歩兵を即座に詰みの一手とすることも禁止されており、これは「打ち歩詰め」と呼ばれます。

これらのルール違反は即敗北につながります。

歩兵という言葉は、二つの漢字で構成されています。

「歩」(ふ) → 「歩く」や「一歩」を意味します。

「兵」(ひょう) → 「兵士」や「軍隊」を意味します。

このことから、「歩く兵士」という意味があり、将棋(将棋)の戦場における歩兵の役割を示しています。

なお、「歩兵」は「ほへい」とも読まれ、一般的な軍事用語として「歩兵部隊」を指します。

将棋(将棋)における「ふひょう」という発音は、軍事的な意味の「ほへい」と区別するために用いられた専門用語と考えられます。

これは、日本語における同形異義語(オモグラフ)の例であり、文脈によって異なる読み方がされることを示しています。

Notes

中将棋: 12×12 の盤でプレイされる古代将棋の一種で、より多くの駒と複雑な動きを特徴とします。

大将棋: 15×15 の盤を使用するさらに大きなバージョンで、特殊な駒と高度なルールを含みます。

日本語

要約

と金は、将棋における歩兵の昇格後の姿であり、金将の動きを得ます。この昇格により、駒の「力」が大幅に向上し、戦術上極めて重要な役割を果たします。「と」の文字は、この駒が金と強く結びついていることを示しています。

日本語

歩兵将棋における役割

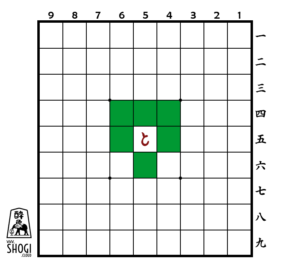

と金は、歩兵の昇格後の姿であり、将棋(将棋)における「歩兵」の強化版です。昇格後のと金(ときん)は、隣接する6つのマスに移動でき、将棋盤(将棋盤)上の支配力を大幅に向上させます。

駒の昇格、特に歩兵からと金への昇格は、将棋の特徴的な要素です。ほぼすべての駒、王将・玉将や金将を除き、昇格することで新たな動きを獲得し、盤上での支配力を強化できます。

歩兵は、前方に一マス進むことしかできず、後退はできません。相手陣の最後の三段目に到達すると、と金に昇格することができます。と金は金将と同じ動きを持ちます。

前後左右に一マス移動可能。

左斜め前・右斜め前に一マス移動可能。ただし、後方の斜め移動はできません。

歩兵からと金への昇格は、将棋の戦術において非常に重要です。と金は、通常の歩兵の1マス移動に対し、6つの隣接マスを支配することができます。また、と金(ときん)が取られると、相手は歩兵しか得られません。昇格と犠牲のメカニズムは非常に有利です。と金(ときん)は一マスしか後退できず、盤上に打つこともできないため、防御よりも攻撃向きの駒とされています。

「と金」という言葉は「金に達する」という意味を持ち、昇格によって金将の能力を獲得することを示しています。歩兵をと金に昇格させる際には、駒を裏返し、ひらがな「と」を表示させます。

「と」の文字は、元々「金」の簡略表記として使用されており、と金と金将の直接的な関係を示しています。昇格後、と金は金将と同じ能力を持ちます。